Approfondimenti in merito alla presenza di acqua liquida su Marte

Nessuna Informazione Trovata

PREMESSA INTRODUTTIVA

Sul tema dell’acqua di Marte si è detto e scritto veramente di tutto, ed è per questo che occorre prestare attenzione affinché non si perpetuino inutili balletti mediatici dai quali non potrà derivare altro che eterna confusione. Non a caso abbiamo scelto come base per il nostro approfondimento alcuni lavori redatti da studiosi indipendenti italiani e stranieri vuoi per la semplicità concettuale e vuoi per il fatto che, essendo soggetti “datati”, si sono rivelati azzeccati ed attuali proprio a motivo delle ultime novità rilasciate dalla NASA e dall’ESA. Il fatto che questi studiosi siano fautori e sostenitori di qualche ardita tesi di archeologia spaziale è un discorso che non dovrebbe essere preso come scusa per fomentare battibecchi di bassa leva. Del resto anche il Direttore di questo portale ha espresso pure - con garbo e professionalità - un certo dissenso di natura prettamente tecnica verso le suddette tesi. Ciò non vuol dire però che eventuali soggetti che affrontano tematiche meno “esotiche” debbano essere visti in tono negativo. Nel corso di questi 10 anni molti ricercatori indipendenti italiani ed esteri hanno tutti insieme intuito la realtà che caratterizza Marte, la quale piano piano sta finalmente venendo a galla anche in via ufficiale. Ma il problema di fondo non cambia: la corretta comprensione di un tema tutt’altro che banale riguardante l’ambiente marziano richiede una metodica di analisi a 360 gradi avente l’obiettivo di mettere al tappeto dubbi e inesattezze che riempiono tanto il web quanto la carta stampata. Ovviamente non possiamo pretendere di avere le risposte su tutto. E non possiamo pensare di offrire la verità assodata e inequivocabile se poi fra non molto ulteriori scoperte ci costringeranno a fare marcia indietro su qualche aspetto. Tutta via non intendiamo nemmeno pensare di essere dei poveri ignoranti incapaci di guardare oltre le apparenze e le notiziole, oppure di accettare le news senza avere la forza ed il coraggio di manifestare un minimo di senso critico, quanto basta per individuare eventuali incongruenze di varia natura

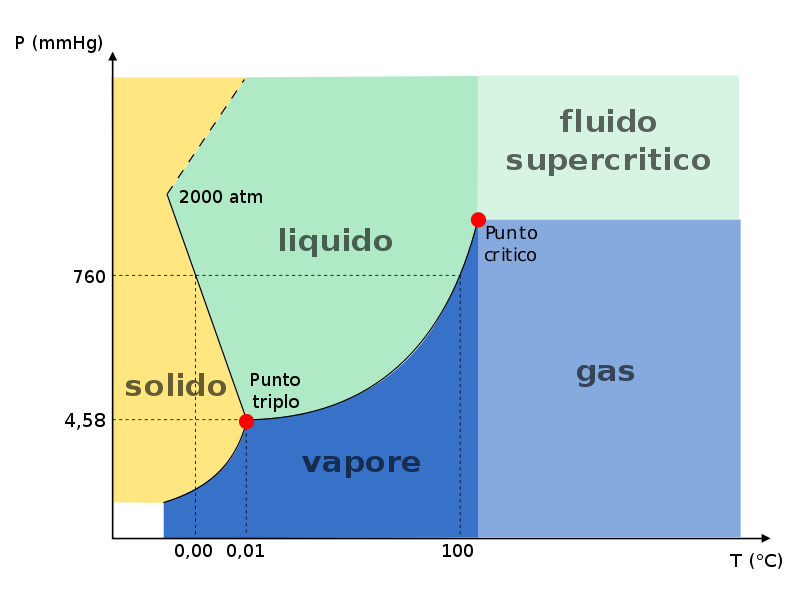

Indubbiamente i diagrammi di transizione di fase dell’acqua e della CO2 sono relativamente esaustivi e, quindi, in grado di fornirci una discreta comprensione circa i cambiamenti di stato che questi gas subiscono in base al variare della pressione atmosferica e della temperatura. Ma c’è ben altro da conoscere oltre ai grafici. La realtà, quella vera fatta di cose pratiche e palpabili non finisce con un freddo grafico. Dobbiamo conoscere il come e il perché le cose funzionano in un certo modo, ovvero cosa significa, cosa implica e a cosa porta il valutare a fondo aspetti quali la gravità, la pressione atmosferica, la temperatura e la densità atmosferica nel contesto del tema dell’acqua liquida su Marte, presi tutti insieme e non singolarmente...

La gravità alla superficie di Marte è pari al 38% di quella terrestre, ragion per cui ogni cosa peserà proporzionalmente 0,38 volte rispetto alla Terra, aria compresa. D’altro canto, il valore medio della pressione atmosferica di Marte - come ufficialmente conosciuto - pari a circa 6-7 millibar racchiude in sé un certo grado di ambiguità concettuale. Perché? Perché noi umani istintivamente ragioniamo in terrestre e questo ci induce a pensare erroneamente che l’aria “pesi” allo stesso modo anche su Marte. Tale errore lo si nota ad esempio in molti film di fantascienza che riguardano tematiche marziane. Per rendere meglio il concetto facciamo riferimento a ciò che solitamente definiamo “colonna d’aria” del valore di 1013 hPa qui sulla Terra. Se fossimo su Marte essa cambierebbe in circa 375 hPa calcolata mediante la formula di Torricelli. Capire questo è fondamentale perché vi sono insite delle profonde ripercussioni a catena. Intanto abbiamo individuato il nodo cruciale spesso frainteso dal Pubblico in generale, il quale si sostanzia nella definizione di una serie di variabili inerenti le atmosfere planetarie e il conseguente stato dei liquidi come l’acqua.

Quanto sono accurati i diagrammi di fase dell'acqua e della CO2?

Benché i diagrammi di fase siano degli ottimi ausili didattici sarebbe opportuno valutarne il grado di attendibilità a livello pratico. Per esempio, il diagramma misto acqua-CO2 qui accanto non ci dice sostanzialmente nulla riguardo la presenza di vapore acqueo sulla Terra. Ma tutti sappiamo benissimo che c'è abbondante vapore in atmosfera.

Diversamente, ci dice qualcosa di molto interessante a proposito della CO2 ghiacciato su Marte. Tenuto conto che questo è un concentrato di dati ufficiali NASA, possiamo constatare come la porzione che definisce l’intervallo di temperatura e pressione idoneo affinché il CO2congeli sia limitato ad una ristretta area del grafico. Ciò significa in pratica che su Marte (contrariamente a tutti i rapporti e le innumerevoli didascalie a corredo di immagini ritraenti ghiaccio in superficie) la quantità reale di CO2 solidificato dovrebbe essere davvero modesta.

Riguardo l’acqua abbiamo un dato altrettanto curioso: il vapore presente su Marte dovrebbe essere anch’esso molto contenuto se realmente la pressione atmosferica fosse così bassa, ma recenti rilevazioni della Mars Express eseguite con il dispositivo SPICAM hanno evidenziato un sostanziale stato di super saturazione da vapore acqueo in quota.

Nel complesso possiamo affermare che Marte, in base ai rapporti e ai dati ufficiali, è un mondo che vive nel dominio della CO2 gassoso e dell’acqua ghiacciata. Riguardo invece l’acqua liquidala Comunità Scientifica finora ha optato per una sostanziale assenza tranne che per speciali condizioni come il punto triplo e qualche ristretto range di tempo all’interno dei giorni estivi nei brevi momenti di punta di caldo.

Per quel che concerne il diagramma di stato della CO2 possiamo affermare che nel contesto del nostro ambito non trova un’applicazione di rilievo, Se non altro ci dice che in condizioni “normali” il CO2 esiste allo stato gassoso oppure allo stato solido. Per ottenere CO2 allo stato liquido è necessaria almeno una condizione di pressione pari a 5 atmosfere (1013 x 5 hPa) e circa 220 K.

Quello che invece dovrebbe interessarci con particolare attenzione è il come tali grafici vengano usati, senza cioè tener debitamente conto della differente attrazione gravitazionale in superficie della Terra e di Marte. In altre parole, non sarebbe corretto pensare che 6 hPa siano effettivamente la stessa cosa in entrambi i pianeti. La differente gravità determina una serie di modificazioni tutt’altro che irrilevanti le quali implicano rispettivamente valori di pressione e punto triplo diversi.

Se infine “trasportassimo” su Marte l’equivalente volume d’aria a partire dai fatidici 35 km di quota della atmosfera terrestre (dove la pressione è di 6 hPa) e lo comprimessimo in modo da ottenere un volume pari a quello dell’atmosfera marziana avremmo in ogni caso un risultato diverso dai 6 hPa in superficie, con una valore di densità elevato e una pressione pari a 1/3 di quella terrestre.

Più importante della pressione atmosferica è proprio la densità dell’aria, ovvero la quantità fisica di molecole per cm cubo. Come abbiamo appena detto, il “peso” dell’aria dipende dalla gravità locale, ma la quantità di molecole che sono presenti fisicamente invece costituisce un fattore a se stante. Per tale ragione qualora trasportassimo su Marte la stessa quantità d’aria che sulla Terra determina il valore di pressione di 1013 hPa essa diverrebbe circa 144,7 hPa. Quindi la nostra “variabile fisiologica” è proprio la DENSITA’ ATMOSFERICA, mentre PRESSIONE, GRAVITA’ e TEMPERATURA diventano le nostre variabili ambientali.

Ammettiamo dunque che la pressione atmosferica di Marte fosse realmente di 6-7 hPa, rappresentando così un dato oggettivo: in pratica significherebbe che ci sarebbe complessivamente così poca aria da rendere persino inutile l’utilizzo dei paracadute per la discesa al suolo delle sonde, oppure sarebbe necessario che le tempeste di polvere fossero caratterizzate da venti che soffiano a velocità supersoniche. E poi non dovremmo assolutamente tralasciare mai il valore intrinseco offerto dalle immagini della superficie in quanto sono quelle che, molto più di mille parole e centomila grafici, raccontano tacitamente ciò che realmente accade lì sotto i nostri occhi.

Quando si osserva il paesaggio diurno immortalato dalle Viking 1 e 2, da Pathfinder, da Spirit e Opportumity e dalla Phoenix si nota molto chiaramente come la luce diffusa dal cielo marziano si propaghi in modo coerente, mantenendo una luminosità sufficientemente elevata da costituire una prova significativa che la coperta atmosferica del pianeta sia tutt’altro che un tenue velo di gas. Oltretutto questa affermazione si potrebbe dimostrare attraverso un’opportuna verifica su base comparativa tra immagini riprese ad altitudine stratosferica sulla Terra e quelle della superficie marziana.

Quanto sono affidabili le immagini al suolo?

Sebbene vi siano molte opinioni contrastanti sull’autenticità delle immagini NASA riguardanti la superficie marziana, bisogna comunque constatare che, in linea di massima, esse ci mostrano un pianeta per niente privo di coperta atmosferica. Infatti la luminosità diurna del cielo marziano ci dice molto circa le vere condizioni locali le quali, lungi dalla tanto decantata atmosfera tenue, suggeriscono che la densità dell’aria sia molto elevata e che vi sia una notevole percentuale d’acqua in sospensione. L’acqua rende l’effetto di dispersione della luce tendente verso il bianco, mentre in condizioni terse il cielo dovrebbe essere blu.

Da parte nostra, abbiamo suggerito già da tre anni che l’acqua fosse molto diffusa nell’atmosfera marziana, questo dall’analisi di un gran numero di immagini della superficie. Finalmente ora è praticamente un dato di fatto confermato anche dall’ESA.

Vorremmo allora ricordare a tutti i nostri Lettori che in Fisica non esistono due pesi e due misure. Di conseguenza non si può pensare di osservare un ambiente planetario dove un cielo chiaro e talvolta polveroso siano allo stesso tempo il mero risultato di una miscela di gas la cui pressione al suolo arriva a malapena a 12 millibar nel migliore dei casi! Senza contare poi che le tanto decantate tempeste di sabbia con venti che superano i 400 km/h rappresentano delle nozioni teoriche scritte sui libri e narrate nei documentari televisivi, mentre le poche tempeste veramente osservate sono state caratterizzate da venti che generalmente soffiavano a velocità mediamente non superiori a 200Km/h. Ora però dobbiamo comprendere correttamente il nesso che intercorre fra l’eterno dibattito sull’atmosfera di Marte, rarefatta o meno, e la questione dell’acqua liquida presumibilmente facente parte dell’ambiente marziano.

A proposito dell’acqua liquida e della CO2 - Allo stato attuale delle nostre conoscenze possiamo affermare che oramai dubbi sulla presenza di acqua su Marte non ve ne sono praticamente più, eccezion fatta che per singoli individui particolarmente duri ad accettare i fatti. Ma non solo: benché risaputo da anni, anche la presenza di acqua liquida sta finalmente venendo a galla a livello ufficiale. Se nonché, l’emergere di questa “nuova” realtà sembra aver dato luogo ad un “piccolo” inconveniente tecnico: giustificarne la presenza nel contesto delle attuali conoscenze generali del pianeta. Quale poteva essere una soluzione “scientificamente” coerente ed in grado di integrarsi al meglio nel paradigma di “Marte a pressione 6 hPa”? L’ipotesi - diciamo pure - provvidenziale è stata quella dell’acqua salata, idea di per se non scorretta (tant’è vero che la condividiamo anche noi nella sua visione d’insieme), ma leggermente dal sapore di “teoria ad hoc”, tirata in ballo con intelligenza e tempismo così da essere inquadrata nello scenario del pianeta dalla tenue atmosfera. L’esistenza di sali disciolti nell’acqua ne modifica il punto di congelamento consentendo ad essa di permanere allo stato liquido anche a temperature molto al di sotto dello zero centigrado e a pressione atmosferica molto bassa.

Ecco perché è fondamentale imparare a ragionare in marziano e in terrestre separatamente: solo così riusciremo ad ottenere una corretta comprensione sul come l’acqua potrebbe sussistere tranquillamente allo stato liquido anche su Marte, benché difficilmente avremo la possibilità di vedere mari e oceani almeno per un bel po’ di tempo. Facciamo dunque il discorso inverso e prendiamo idealmente la nostra colonna d’aria di Marte dal “peso” medio di 6 hPa trasportandola fino a Casa Nostra. Pensiamo forse che essa avrà ancora il medesimo valore di pressione? In effetti no. Presumendo che la densità molecolare rimarrà tendenzialmente invariata, sarà proprio la pressione a salire fino ad un valore di circa 16,2 hPa. Allo stesso modo i presunti 12 hPa ritenuti possibili in quelle depressioni come il bacino di Hellas o la regione di Aram Chaos dovrebbero diventare (a parità di densità molecolare per cm3) circa 32 hPa. Il motivo di questi cambiamenti è legato alla gravità terrestre che è superiore degli altri 2/3 mancanti a Marte. In più, la forza di gravità dovrebbe anche generare un effetto di “compressione” dei gas il quale sarà più intenso proprio in prossimità della superficie.

8000 mt

9570 mt

10628 mt

11920 mt

13739 mt

20.982 mt

26.388 mt

34.230 mt

38.984 mt

Stratospera Ballon Project: la qualità e la passione tutta italiana!

Il progetto Strato Spera è nato come idea nel 2007, ma il primo volo è avvenuto a settembre 2010. Esso consiste nel lancio di palloni aerostatici verso la stratosfera con a bordo alcuni sensori per l’acquisizione di dati telemetrici ed ambientali, nonché fotocamere per la ripresa “On the Fly” e per fotografare normalmente. Nel sito ufficiale c’è tutto quello che si desidera conoscere in merito a questo ottimo lavoro, frutto di autentica passione per l’astronautica e lo Spazio.

Naturalmente su internet si possono reperire numerose immagini della stratosfera terrestre, ma l’elevatissima qualità del progetto italiano non ci ha lasciato alcun dubbio riguardo la scelta del materiale fotografico per la nostra analisi comparativa. Ad ogni modo, nella stratosfera - a quote comprese fra i 30 e i 35 km, ci si trova oltre il 99% dell’atmosfera terrestre; pertanto il rimanente 1% costituisce la rimanente parte della stratosfera e le fasce esterne sempre più rarefatte dove tra l’altro si trovano la ionosfera e l’esosfera.

Il nostro interesse per le immagini stratosferiche è dato da una frase ricorrente nella letteratura scientifica la quale sostiene che a quota 35 km si sperimenta una condizione analoga a quella della superficie di Marte, dove la pressione sarebbe di 6 hPa. Viceversa, alla superficie di Marte si può sperimentare una situazione analoga a quella della Terra a 35 km di quota.

Poiché non ci interessano le polemiche, ci limitiamo semplicemente a far parlare proprio le immagini. Man mano che si sale di quota lo scattering della luce blu diminuisce progressivamente fino a quando - superati i 20 km di altitudine - il cielo appare sostanzialmente nero. Cosa indica? Vuol dire che la densità dell’aria è scesa a tal punto da annullare l’effetto di scattering e la pressione è bassissima. A 35 km permane una condizione di quiete atmosferica. Pertanto, se davvero su Marte vi fossero in superficie condizioni analoghe ai 35 km di quota sulla Terra avremmo una diffusione della luce da parte dell’aria ridotta praticamente azero. Avremo condizioni di estrema difficoltà per il verificarsi di qualsiasi fenomeno metereologico e, sostanzialmente, nessuna cappa di pulviscolo neanche a bassa quota. Quindi, la comparazione fra immagini dell’atmosfera terrestre con quelle della superficie di Marte ci suggeriscono in modo convincente che la densità dell’aria marziana potrebbe avvicinarsi molto a quella della Terra in un intervallo compreso fra i 7 e i 9 km di altitudine.

Un altro valido aiuto per meglio comprendere il comportamento dell’acqua in condizioni diverse da quelle terrestri ci viene fornito da una serie di esperimenti eseguiti a bordo della ISS e visionabili selezionando questo link dell’Agenzia Spaziale europea. Nei tre video possiamo notare come l’acqua in condizioni di microgravità perda il suo peso e, come tutti gli altri corpi, si muove in caduta libera con la sola inerzia che riceve se spinta in una determinata direzione. Di conseguenza, in mancanza di gravità l’aria non esercita più una vera e propria pressione sull’acqua come accade invece sulla superficie terrestre o su Marte; piuttosto si verifica una condizione di equilibrio dato dalla densità delle molecole presenti all’interno dell’abitacolo della ISS che esercitano una sorta di “pressione simulata” e uniforme in tutte le direzioni. In virtù di tale equilibrio di forze l’acqua sarà in grado di mantenersi allo stato liquido galleggiando nel vuoto dello spazio.

L’esperienza della microgravità dimostra che l’acqua liquida potrebbe perdurare (anche senza peso e pressione atmosferica) a patto però che si mantengano i giusti valori di densità molecolare e temperatura all’interno di un dato volume.

Il punto triplo su Marte - Fino a qualche anno fa la nozione fisica chiamata “punto triplo” era praticamente sconosciuta al grande Pubblico e relegata ad alcuni settori scolastici, laboratori e industrie, ma oggi invece se ne parla sovente. Nell’ambito della divulgazione astronomica viene associato piuttosto agevolmente a Marte ed alle su peculiarità. Il punto triplo è per definizione teorica un nodo d’incontro tra la temperatura e la pressione, per cui un determinato elemento chimico sarebbe in grado di esistere contemporaneamente nei suoi tre stati di base: liquido, solido e gassoso. Nel caso dell’acqua esso si verifica ad una pressione atmosferica di 6,1 hPa e una temperatura di 0,01° C.

Dov’è finito il ghiaccio secco di Marte?

Sulla Terra l’anidride carbonica congela a -78°C (a pressione di 1013 hPa circa) restringendo eventuali aree di solidificazione alle sole regioni polari. Per quel che concerne Marte ci si dovrebbe aspettare, per logica deduzione, una copertura su vasta scala di CO2 ghiacciato vuoi per la maggior distanza dal sole e anche per la presunta grande prevalenza di questo gas (95%) in atmosfera. Ma... la rarefatta atmosfera di questo pianeta (così come ufficialmente dichiarato) porta il punto di congelamento della CO2 a circa -123°C (150 K). Ebbene, invitiamo i nostri Lettori a visionare queste due tabelle ufficiali NASA che ci indicano le temperature.

Ulteriori commenti crediamo siano superflui, senonché domandarci da dove sbuchi fuori la tanto decantata e blasonata CO2 ghiacciata in un pianeta in cui la pressione atmosferica si aggira in media sui 7 hPa e dove le temperature raggiungono a malapena i valori minimi per la solidificazione di questo gas solo ed esclusivamente in una limitata area del Polo Nord e praticamente nessun’altra... Nemmeno al Polo Sud! Eppure vi sono libri, siti, blog e quant’altro prodotto da ricercatori, divulgatori e appassionati che puntualmente ripetono come in un breviario di preghiere liturgiche la cantilena della CO2 ghiacciato che ricopre Marte. Allora, non sarà forse il caso di ritenere con logica ragionevolezza che la maggior parte del ghiaccio di Marte sia d’acqua? E - per l’ennesima volta - che la tenue atmosfera non sia per niente tenue?

I Gullies, l’acqua, il sale e il CO2

Per quel che concerne il percolamento d’acqua dal terreno marziano è abbastanza evidente che l’opinione pubblica abbia leggermente la memoria corta al riguardo; infatti di questo fenomeno se ne parla da molti anni con tanto di documenti fotografici e comunicati stampa NASA. Tuttavia, mentre in passato si era data una maggiore importanza alla possibilità in se che dei fluidi come l’acqua riuscissero in determinate circostanze ad emergere e lasciare tracce visibili, recentemente alcuni scienziati (sempre capitanati dalla NASA) hanno pubblicato uno studio sulla rivista Science nel quale si sostiene che esistono forti indizi che su Marte scorra davvero acqua liquida... salata, ma solo nella stagione estiva quando le temperature nella fascia equatoriale superano la soglia dello zero centigrado. Una curiosità che emerge da questo valido contributo scientifico è però il dubbio dell’ipotesi. In altre parole, dopo anni che si mostrano al Pubblico delle - chiamiamole pure - prove documentate, considerate tali proprio dalla NASA stessa, adesso permangono dei dubbi e delle ipotesi le quali necessitano di conferme ufficiali.

Da parte nostra rispettiamo tale attitudine, ciò nonostante non la condividiamo completamente non perché sia scorretto il voler ottenere altre “prove”, ma perché è palese come molti scienziati siano continuamente caduti in contraddizione sui propri metodi di analisi basati su quei dati ufficiali che tutti conosciamo bene. D’altro canto, l’aggiunta del sale nell’acqua è un fattore che in precedenza non si pensava fosse particolarmente rilevante per giustificarne la presenza in superficie, ma è proprio il sale che ha offerto una eccellente scappatoia tecnica per conferire una rinnovata veste ideologica al paradigma del pianeta dalla tenue atmosfera. Poiché il sale abbassa la temperatura di congelamento dell’acqua si spiegherebbero i rivoli che compaiono e scompaiono, ripresi dalla Mars Reconnaissance Orbiter.

Sussiste però il problema più grave da risolvere efficacemente: in un ambiente a pressione di 6-7 hPa l’acqua bolle immediatamente poco dopo il superamento dello zero centigrado (tra i +4 e i +5°C); pertanto le immagini che mostrano il percolamento non concordano bene con i dati ufficiali. Senza contare poi un altro problema ancor peggiore: la documentazione spesso è frammentaria e parziale. Per redigere uno studio accurato e attendibile sarebbe indispensabile campionare specifici settori di terreno in modo capillare e continuativo, non a salti di tempo. Ecco perché si brancola sempre nelle ipotesi da confermare.

Nonostante tutto, negli ultimi 10-15 anni abbiamo assistito ad un costante e graduale rilascio di informazioni da parte della NASA a conferma di quello che la maggior parte degli studiosi (indipendenti e non) hanno sempre intuito: l’acqua c’è e pure allo stato liquido! Il problema era (ed è tutt’ora) giustificarne la presenza in superficie e questo comporta delle conseguenze straordinariamente importanti e decisive:

1) Ci si arrampica sugli specchi ad oltranza per mantenere vivo l’attuale paradigma della rarefatta atmosfera di CO2.

2) Si dice la verità tutta e fino in fondo, cioè che su Marte esistono condizioni in superficie di densità dell’aria tali da permettere non solo all’acqua di mantenersi allo stato liquido abbastanza a lungo, ma che esisterebbe pure una biosfera molto attiva e tutt’altro che composta da poveri microrganismi sperduti qua e là. Per quel che concerne il ghiaccio secco (quello di CO2) dovrebbe essere chiaro che giustificarne i percolamenti al suolo appellandosi a questo elemento è oltremodo improbabile dal momento che su Marte di CO2 congelata dovrebbe essercene veramente poca.

Gli “impossibili” dust devils di Marte

Un’altra curiosità meteorologica desunta dall’attuale paradigma scientifico di Marte sono i dust devils che si innalzano a chilometri dalla superficie sempre a causa della rarefatta atmosfera. Tuttavia, proprio in base a quanto si sa sulle condizioni ambientali del pianeta i dust devils, in linea teorica, non dovrebbero proprio esistere. Cerchiamo allora di capire cosa sono esattamente e come si caratterizzano i dust devils. Queste mini-trombe d’aria generalmente si formano in aree asciutte o, meglio ancora, desertiche. Non vi sarebbero però specifici nessi con le perturbazioni temporalesche tant’è vero che la loro comparsa si verifica in condizioni di cielo prevalentemente sereno. Sulla Terra i dust devils posseggono un’energia non particolarmente intensa per cui si elevano al massino per qualche centinaio di metri; di solito comunque si sviluppano entro pochi metri di altezza, durano in media pochi minuti (i più brevi durano pochi secondi) e si muovono fintantoché non trovano superfici più fredde e/o umide così da provocarne la cessazione totale

“La [loro] formazione è causata da un eccessivo surriscaldamento della superficie di un suolo secco e caldo che, in presenza di una leggera depressione sovrastante, genera un mulinello di aria che può crescere in dimensioni e in potenza. L'aria surriscaldata, essendo meno densa, per la spinta archimediana tende infatti a dirigersi verso l'alto, richiamando nuova aria dall'ambiente circostante. Se al piccolo vortice è associato un movimento rotatorio derivante dall'ingresso non uniforme dell'aria dai [loro] fianchi, questa rotazione si intensifica nello stiramento verticale che l'aria calda subisce durante la rispettiva risalita, a causa della conservazione del momento angolare. Questo avvitamento viene quindi amplificato dando luogo al caratteristico vortice, che poi si sposta sul terreno in funzione dell'afflusso di nuova aria. L'afflusso di aria relativamente calda dalle aree circostanti mantiene in equilibrio il vortice, che nella sua corsa è in grado di raccogliere e aspirare polvere, sabbia e piccoli oggetti. Quando infine il vortice arriva su una superficie relativamente fredda come un prato o un'area in grado di schermarlo, non ha più l'energia e il tempo per riscaldare la nuova aria e quindi l'equilibrio si rompe, provocando il rapidissimo collasso della tromba d'aria e il suo conseguente dissolvimento.”

(tratto da Wikipedia)

Poiché dunque i dust devils per formarsi e svilupparsi richiedono dei differenziali di pressione e temperatura piuttosto consistenti dobbiamo ritenere che anche su Marte - a discapito dei rapporti ufficiali - le temperature in superficie devono essere alte abbastanza da permettere la formazione di questi mini-vortici. Oltretutto - sempre a discapito dei decantati rapporti ufficiali - a pressioni di 6-7 hPa non ci sarebbe aria a sufficienza da consentire già semplicemente lo stabilirsi di moti rotatori capaci di sollevare la sabbia che ricopre le aree fotografate sia dai satelliti in orbita che dai rover a terra. Solamente in presenza di densità elevata dell’aria sarà possibile lo stabilirsi di condizioni adatte alla formazione dei dust devils; questo perché le variazioni termiche localizzate in specifici settori nel terreno favoriranno le fluttuazioni della densità dell’aria la quale, una volta riscaldata, salirà verso l’alto venendo rimpiazzata da altra aria adiacente al vortice. Il tutto in modo perfettamente analogo a quanto accade sulla Terra.

Se poi prendiamo come ulteriore esempio il dust devil fotografato dalla sonda Phoenix, proprio in quella zona presso-polare in cui le temperature diurne – sempre in base ai rapporti ufficiali - non salirebbero mai oltre i -25°C, avremmo davvero di che riflettere. I dust devils in quella regione non potrebbero sviluppare a causa del freddo intenso! Resta comunque sottinteso, a beneficio dei nostri Lettori, che la Mars Global Surveyor, la Mars Odyssey e la Mars Reconnaissance Orbiter hanno più volte fotografato dust devils a latitudini ben lungi dall’essere aree dalle temperature minime necessarie alla formazione di questi mini-vortici, il che conferma una volta in più che Marte non sembra affatto il pianeta corrispondente alle descrizioni ufficiali.

Rimane ancora da chiarire il perché i dust devil marziani sembrano talvolta salire a km di altitudine rispetto a quelli terrestri. Innanzitutto, la stragrande maggioranza dei fotogrammi mostrano che i dust devils di Marte non si elevano poi così in alto per cui rientrano abbastanza nella media dei loro “cugini” terrestri. Diversamente si potrebbe ritenere che la loro capacità di maggiore stiramento verticale dipenda dalla ridotta gravità marziana e non dalla rarefatta atmosfera. Se infatti teniamo conto che, a parità di energia meccanica posseduta dal dust devil in virtù del calore e della densità dell’aria presenti al suolo, la gravità di Marte è il 38% di quella terrestre, allora sarà inevitabile che lo stiramento verticale del vortice tenderà a protendersi verso l’alto in maniera assai più efficace che sulla Terra. E dato che la polvere (anche quella micrometrica) pesa più dell’aria deve necessariamente esistere una condizione di elevata densità atmosferica generale in grado di alzarla. In conclusione, anche l’esistenza e lo sviluppo dei dust devils testimoniano che Marte è un pianeta dotato di atmosfera densa e in grado di mantenere l’acqua allo stato liquido per tempi abbastanza lunghi da formare rigagnoli e piccoli laghetti, senza l’aggiunta forzata di sali e altri elementi.

La super saturazione di vapore e l’acqua di Marte

La supersaturazione di vapore e l’acqua di Marte - In un nostro vecchio articolo datato 25 maggio 2008 avevamo già affrontato e messo bene in chiaro il fatto che l’atmosfera di Marte fosse piuttosto ricca di acqua in sospensione. La ragione di questa nostra affermazione - ribadita comunque più e più volte - si concretizzava grazie al risultato delle nostre rielaborazioni delle immagini NASA. In pratica, dove nei fotogrammi originali si vedeva il solito ambiente color rosa oppure color arancio o ancora color giallo, una volta rimosso l’artifizio cromatico appariva in modo palese un paesaggio caratterizzato da cieli color bianco-celeste, azzurro, oppure con delicate sfumature rosa.

In uno scenario di questo tipo non è il caso di girare inutilmente intorno al dato di fatto perché si comprende molto bene che non sarà di certo il pulviscolo in sospensione a creare un simile effetto di diffusione della luce solare ma, in primis, una considerevole quantità di acqua. E poiché l’ESA ha reso pubblico il “nuovo” dato ufficiale sulla super saturazione da vapore, per l’ennesima volta vediamo confermato quanto noi sostenevamo da diversi anni sull’argomento. Grazie a cosa? Grazie alle immagini NASA della superficie marziana ripulite dalla patina monotona che le caratterizzava. Un metodo a dir poco da asilo nido!

Ma la cosa non finisce qui. Potrà sembrare strano, eppure le ultime novità della NASA e dell’ESA stanno gradualmente riportando Marte sempre più verso quei livelli di conoscenza dell’ambiente planetario ben noti fino alla fine degli anni 50 del secolo scorso, senza poi contare che l’acqua su Marte era stata già risolta sia ai poli, che in atmosfera e persino al suolo da oltre 100 anni attraverso i primi spettrografi applicati ai telescopi dell’epoca. Quindi, nulla di nuovo sotto il sole. E che dire a proposito dell’affermazione secondo cui su Marte ci sarebbero “meno nubi e tanto vapore”? La risposta a questa strana conclusione del Team di ricercatori che hanno esaminato i dati della Mars Express la possiamo trovare in questo video montaggio prodotto dal nostro Marco De Marco e visibile qui sotto a destra.

Per chi avesse qualche incertezza, dubbi o curiosità su questo documento vogliamo sottolineare che si tratta di un assemblaggio di fotogrammi rigorosamente NASA. In sostanza abbiamo una serie di prove alquanto nette e decisive le quali suggeriscono che Marte possegga una notevole attività termodinamica legata all’interscambio fra suolo e atmosfera. I corpi nuvolosi sono molto ben visibili e, come ha spiegato il nostro Amico e Ricercatore Marco De Marco, sembrerebbe che subito dopo il passaggio dei corpi nuvolosi il terreno sottostante sia più scuro rispetto a prima del passaggio. Secondo una sua interpretazione, potrebbe essere indice di un qualche tipo di eventi simili alle nostre precipitazioni piovose o alle condense come la rugiada e altro...

Un’ultima comparazione fra Terra e Marte - Probabilmente molti appassionati della saga dei MER Spirit e Opportunity ricorderanno il fotogramma PIA07334 il quale mostra una porzione a 360° della superficie marziana. Tralasciando qualche dubbio sulla genuinità del documento sollevato da alcuni ricercatori anni or sono, avremmo sotto mano una plausibile quanto palese prova che suggerirebbe la ragionevole conclusione secondo cui su Marte, alla superficie, si ha una densità ed una pressione medie superiori a 1/3 di quella terrestre, corrispondente non a 35 km di altitudine s.l.m., bensì a circa 7 km s.l.m. Riteniamo che potrebbero comunque verificarsi dei massimi con valori addirittura maggiori, tali da permettere(questa volta sì) la presenza delle tanto decantate polveri in quota, dell’acqua liquida al suolo (sebbene in piccoli laghi e fiumiciattoli), dell’N2 e anche dell’O2 in percentuali maggiori di quanto si creda. Per quel che ci compete, non possiamo far altro che ribadire quanto avevamo stabilito e predetto da qualche anno anche nel libro “CONTROVERSIE SPAZIALI”: Marte sta rapidamente cambiando e qualcosa di interessante sta accadendo ORA; qualcosa che sta modificando le condizioni ambientali. Per avere una conferma di questa nostra - chiamiamola - previsione dovremo attendere con pazienza i prossimi anni. Nel frattempo siamo però convinti che la NASA e l’ESA continueranno a fornire sempre più informazioni le quali faranno di Marte un pianeta sempre più simile al nostro, sotto gli occhi di tutti ma senza che nessuno (o quasi) se ne accorga più di tanto.

Conclusioni

Vi sono molti luoghi comuni intorno a Marte, uno dei quali recita così: “Marte non può avere un’atmosfera come quella terrestre a motivo della ridotta gravità”. Errato! La coperta atmosferica va prima di tutto considerata non sul fattore gravità, ma sulla volumetria planetaria. Per esempio, Titano che è leggermente più piccolo di Marte possiede un’atmosfera addirittura più densa di quella della Terra, ma la sua gravità in superficie è di poco inferiore a quella della Luna. Quindi, sono ben altri i fattori che determinano quanto sia estesa o meno l’atmosfera di un pianeta (termodinamici soprattutto).

Altri errori grossolani sono quelli in cui si confonde la pressione con la densità, il ghiaccio d’acqua con il ghiaccio di CO2 ma, soprattutto, la debolezza più evidente è la sostanziale mancanza di senso critico da parte di molti blogger e divulgatori del web i quali si limitano il più delle volte a fare ping-pong delle principali notizie provenienti dagli Enti Spaziali e dagli Scienziati di tutto il mondo, senza porsi troppe domande di un certo peso forse per timore di essere presi per cospirazionisti.

Vorremmo allora ricordare a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di esaminare questo corposo articolo che non c’è alcun bisogno di ricorrere alle cospirazioni per esprimere legittimi dubbi sul modo in cui l’informazione scientifica viene somministrata a monte. D’altro canto, maggiore è la quantità di studi scientifici pubblicati nelle riviste a revisione paritaria e maggiore sarà di conseguenza la possibilità di poter fare ulteriori studi e ricerche incrociate. Pertanto, ben vengano i lavori reperibili nelle riviste Peer Review perché alla fine è solo un bene comune. Dovremmo rallegrarci se e quando gli scienziati, dopo aver lavorato sodo, si vedono il proprio articolo pubblicato su una prestigiosa rivista. In modo analogo, anche il garbato e pacifico dissenso fa parte della libertà di pensiero. In questo nostro articolo ci siamo limitati a esporre dei fatti e delle circostanze che chiunque potrà a sua volta liberamente condividere o criticare.